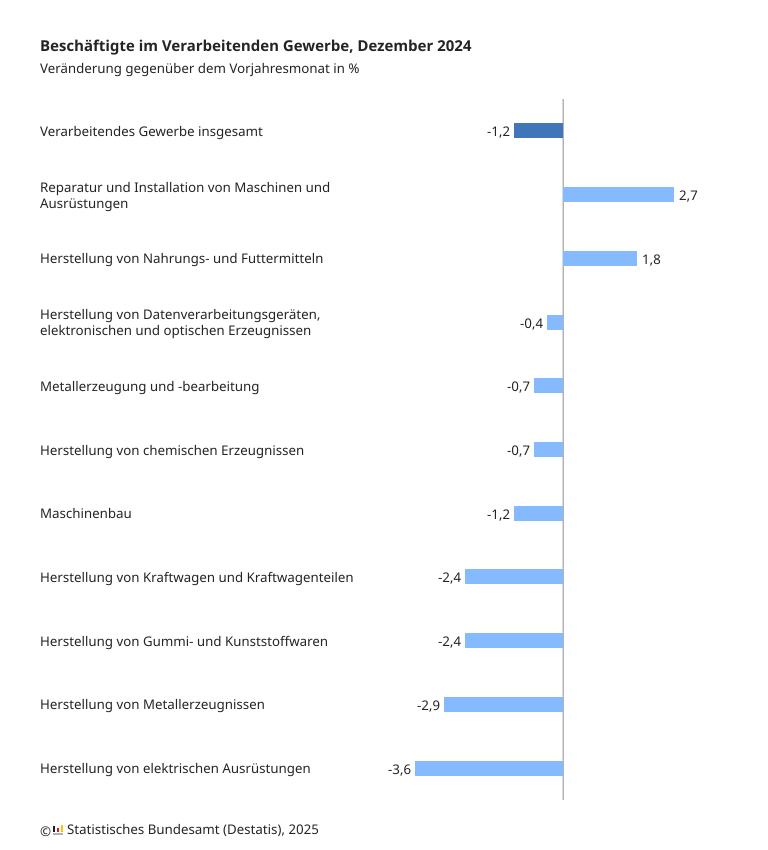

Die dreijährige Rezession vernichtet weiter Jobs in der deutschen Industrie. Fast alle Branchen im verarbeitenden Gewerbe haben im vergangenen Jahr Arbeiter vor die Tür gesetzt.

Zum Jahresende 2024 gab es demnach insgesamt etwa 5,5 Millionen Industriearbeiter in Deutschland. Das waren nach Angaben der Statistiker 68.000 bzw. 1,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Erfasst wurden in der Auswertung des statistischen Bundesamts Industriebetriebe mit mindestens 50 Beschäftigten.

Im Vergleich zum Jahresende 2018 gab es Ende 2024 drei Prozent weniger Arbeiter in der deutschen Industrie.

Deutlich überdurchschnittlich sank die Beschäftigtenzahl zum Jahresende 2024 gegenüber dem Vorjahr in der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen mit Minus 3,6 Prozent. Überdurchschnittlich waren auch die Beschäftigungsrückgänge in der Herstellung von Metallerzeugnissen (- 2,9 Prozent), in der Kunststoffindustrie sowie in der Automobilindustrie (jeweils - 2,4 Prozent).

In der Branche mit der höchsten Beschäftigtenzahl in Deutschland, dem Maschinenbau, lag der Rückgang mit Minus 1,2 Prozent genau im Durchschnitt des Verarbeitenden Gewerbes.

Einen geringeren Beschäftigtenabbau verzeichneten die chemische Industrie und die Metallerzeugung und -bearbeitung (jeweils -0,7 Prozent) sowie die Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (-0,4 Prozent).

In der Automobilindustrie sank die Beschäftigtenzahl von Ende 2014 bis Ende 2024 um 2,6 Prozent oder 20.000 auf 761.000. Betrachtet man auch in dieser Branche die Veränderung zum Beschäftigungshöchststand zum Jahresende 2018, ist bis Ende 2024 sogar ein Rückgang um 8,7 Prozent oder 73.000 Beschäftigte zu verzeichnen.

Eine der Branchen mit den höchsten prozentualen Beschäftigungsrückgängen im betrachteten Zeitraum ist die Metallerzeugung und -bearbeitung: Hier sank die Beschäftigtenzahl von 2014 bis 2024 um 6,1 Prozent oder 15.000 auf 225.000 Personen.

Der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung (Grüne), Sebastian Dullien, wertete den Rückgang als „klares Zeichen einer Deindustrialisierungstendenz“. Was freilich Unfug ist, den gegenteilig ist eher Relokalisierung die Tendenz auch in der deutschen Industrie. Das Problem ist vielmehr was Dullien auch sagt, dass Deutschlands Industrie vor allem durch geopolitische Verschiebungen unter Druck stehe, weil China und die USA grundsätzlich das gleiche tun, was Deutschland auch vorhat bzw. tut. Laut Dullien: „ihre eigenen Industrien stärken und weniger abhängig von Importen aus dem Ausland werden“ – Relokalisierung (wichtig vor allem bzgl. Vorbereitung von größeren militärischen Konflikten)

Über 100 „Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände“ haben unlängst eine sogenannte Erklärung der deutschen Wirtschaft zu den Koalitionsverhandlungen" geschrieben. Es ist ein beispielloser Vorgang, dass die deutschen Monopole so offen der noch nicht gebildeten Regierungskoalition den Kurs zu diktieren.

Darin heißt es u.a.: „Während die Weltökonomie beständig wächst, verharrt Deutschland in der Rezession. Unternehmen und Betriebe geraten im Standortwettbewerb immer mehr ins Hintertreffen. Unser Land verliert an wirtschaftlicher Stärke. Stärke, die Deutschland braucht, um seinen Wohlstand, seinen sozialen Zusammenhalt und seine Sicherheit zu gewährleisten.“

Die jüngste Entwicklung zeige, dass die Inflation steige und das Wachstum sich weiter abschwäche – überall verdichteten sich die Krisensignale. Deutschland steckt in einer schweren wirtschaftlichen Krise.

Laute den deutschen Monopolen, habe Deutschland nicht nur ein vorübergehendes, konjunkturelles, sondern insbesondere strukturelle Probleme. Doch bisherigen Zwischenergebnisse der Koalitionsverhandlungen seien „unzureichend und tragen der sich zuspitzenden Lage in den Unternehmen und Betrieben nicht Rechnung“.

„Eines ist klar: Schulden allein [auf die in Aussicht gestellten Subventionen wollen sie aber natürlich nicht verzichten, sie fordern sogar mehr in Form eines „Industriestrompreises“] lösen keine Probleme. Ohne tiefgreifende Reformen wird es keinen nachhaltigen Aufschwung geben.“

Es komme darauf an, die Weichen für mehr Wachstum und Beschäftigung zu stellen, fordert das deutsche Finanzkapital. Das bedeutet auch für die oberen Schichten der Arbeiterklasse konkret eine Verschärfung der Ausbeutung und eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Beim Zweiten heißt es ganz konkret: „Berichts- und Dokumentationspflichten müssten systematisch abgebaut werden. Auch zeitraubende und umständliche Planungs- und Genehmigungsverfahren ...“

Dazu fordern sie weniger Steuern fürs Kapital, mindestens fünf Prozent, und weniger Ausgaben für die „sozialen Sicherungssysteme“, d.h. weniger Arbeitslosengeld, weniger Krankengeld, weniger Rente, usw. usf.